命のインフラ「水道」は巨大な金脈である。「水ビジネスは儲かる」という。

そんな国民にとって何にも代えがたい命のインフラがただの「金融商品」に成り下がり、脅かされようとしている。

2021年7月5日、「宮城県は水道事業の運営権を民間企業に売却すること」が県議会で可決された。これにより日本の自治体ではじめて上下水道が民営化されることになった。

世界2大水企業の1つであるフランスのヴェオリア社が20年間の運営権を手に入れたことで、水道料金が20%以上も値上げされるのではないかと懸念されている。

この記事では、これまで世界中で導入されてきた水道民営化と再公営化の事例について取り上げてみたい。

- 水道民営化と再公営化の事例について

水ビジネスと新自由主義

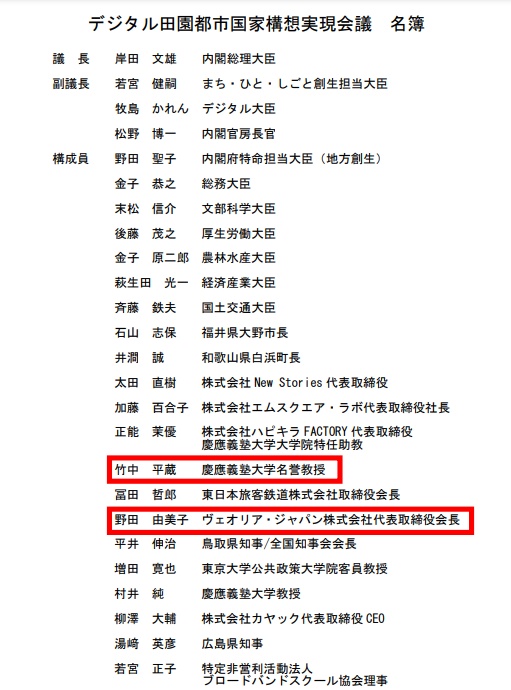

出典:デジタル田園都市国家構想実現会議 名簿

出典:デジタル田園都市国家構想実現会議 名簿水道民営化は1980年代、「新自由主義の父」と呼ばれたシカゴ大学のミルトン・フリードマン教授からはじまった。

まず南米で導入がはじまり、次にフリードマン教授の愛弟子であるサッチャー元首相がイギリスにも導入を開始した。

1990年代に入ると、世界銀行やIMF(国際通貨基金)などの国際金融機関が水道民営化を債務国への融資条件に入れたため、民営化の流れは北米からヨーロッパ、南米、アジア、アフリカへと先進国と途上国の両方に拡大していった。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/pdf/meibo.pdf

世界の水道民営化後の料金の変化

水道民営化は、「民間企業のノウハウを活かして、効率の良い運営と安価な水道料金を」という聞こえの良い謳い文句で宣伝されていった。

しかし、公営から企業運営になった途端に「水は値札のついた商品」になる。

利益を度外視しても国民に安全な水を供給する公営水道とは違い、運営権を手にした民間企業がまず最初にやることは「料金の改定」である。

世界では民営化後に水道料金が以下のように上昇している。

- ボリビア:2年で35%

- 南アフリカ:4年で140%

- オーストラリア:4年で200%

- フランス:24年で265%

- イギリス:25年で300%

コンセッション方式と委託の違い

| コンセッション方式 | 業務委託 | |

|---|---|---|

| 所有者 | 地方自治体 | 地方自治体 |

| 運営者 | 民間企業 | 地方自治体 |

| 業務内容 | 水道事業のほぼ全てを運営 | 検針・料金徴収・ポンプ場の経営など |

| 企業側の裁量権 | 企画から実行まですべて | 業務委託契約の範囲内 |

| 契約期間 | 15年以上の長期契約もOK | 毎年更新 |

| 収入源 | 水道料金 | 自治体からの委託料 |

- 自治体が水道を所有したまま運営だけを民間企業へ委託するもの

- 災害などで破損した水道管の修理などは企業と自治体で折半し、利益は企業のものとなる

自然災害が頻繁に起きる日本では、全国で老朽化した水道管が壊れ、莫大な復旧費用が見込まれる。

これまでは、この投資リスクが30兆円規模の巨大資産である日本の水道への外資参入の道を阻んでいたといえる。

水道事業の再公営化の事例

民営化により料金が高騰し、水を取り上げられる住民も出てきた。

- 南アフリカ:1000万人が水道を止められた

- イギリス:数百万人が水道を止められた

- フィリピン:スエズ社(フランス)、ベクテル社(アメリカ)、ユナイテッド・ユーティリティーズ社(イギリス)、三菱商事などの水企業群によって、水道代が支払えない人に市民が水を分けることを禁じた

水道民営化に関する調査機関・PSIRU(公共サービス国際研究所)によると、2000年から2015年の間に世界37カ国235都市が民営化した水道事業をふたたび公営に戻している。

再公営化とは、「民間企業から公的事業へと公共サービスを取り戻す」ことである。

再公営化される原因

水道事業が再公営化される原因は次のように世界的に共通しているという。

- 水道料金の高騰

- 財政の透明性の欠如

- 公営が民間企業を監督する難しさ

- 劣悪な運営

- 人員削減によるサービス低下

再公営化した地域の中でも代表的な14の事例をご紹介する。

- グルノーブル(フランス)

- パリ(フランス)

- ベルリン(ドイツ)

- アトランタ(アメリカ)

- インディアナポリス(アメリカ)

- ブエノスアイレス(アルゼンチン)

- トゥクマン(アルゼンチン)

- コチャバンバ(ボリビア)

- ダルエスサラーム(タンザニア)

- アルマトイ(カザフスタン)

- クアラルンプール(マレーシア)

- ジャカルタ(インドネシア)

- モザンビーク

- アレニス・デ・ムント(スペイン)

①グルノーブル(フランス)

フランスのグルノーブル市では2000年に水道事業の再公営化が承認された。

翌2001年には「腐敗」と「透明性の欠如」、「高額な料金」を理由にスエズ子会社との契約が解消され、最公営化された。

再公営化後、グルノーブル市水道局はインフラ維持管理の投資額を以前の民間運営の時よりも3倍に増やしたが、安定した料金を維持することができるようになった。

②パリ(フランス)

パリ市当局は2010年の契約満了後、水道事業の再公営化を実施した。不正な金銭の授受などインフラの維持管理に悪影響をおよぼす事例が多発したためだ。

1984年、ヴェオリア社とスエズ社が水道運営を半分ずつを分担する25年間のリース契約が結ばれた。

しかし、2000年には監査機関が「財務の透明性の欠如」を批判し、2002年には「企業が要求する水道料金が正当な価格水準よりも25%~30%も高いこと」が明らかになった。

パリ市水道局は再公営化により3500万ユーロ(約45億円)の節減に成功し、料金引き下げが可能なレベルにまで運営状況を回復させた。

さらに、パリ市の住宅基金に17万5000~50万ユーロ(約2,200~6,500万円)を拠出し、市内4万4000の貧困世帯に水道連帯交付金を給付しその生活を救った。

民間契約が更新されなかったのは、「公的な監査機関による度重なる注意喚起にも関わらず、財務の透明性と説明責任が欠けていたから」である。

③ベルリン(ドイツ)

ドイツのベルリンでは、設備投資の不足と料金高騰などで水道民営化に対し激しい批判が起きた。

その結果、ベルリン州は2012年~2013年の間にRWEとヴェオリア社が保有していた株式を買い戻し、水道事業を再公営化する。

1999年、ドイツ大手エネルギー企業「RWE(エル・ヴェー・エー)」と「ヴェオリア社」を含む共同企業体は、ベルリン上下水道公社の株式の49.9%を買いとり、共同企業体に水道事業の経営権の譲渡が非公開の協定で結ばれた。

この民間契約は「株主に8%の利益率を保証する」もので、ベルリン州はこの契約を28年間に渡って守り続けなければならないというものだった。

再公営化は完了したが、株式の買い戻しで市民には13億ユーロ(約1688億円)の莫大な負担が発生し、今後30年間の料金に上乗せされることになった。

百害あって一利なしとはこのことだろうか。

④アトランタ(アメリカ)

2003年、アトランタ市では「家庭の蛇口から茶色く濁った水が出る」、「水道管から泥水が噴き出る」といった苦情が多発した。

そのため、米国大手の水道事業会社ユナイテッド・ウオーターとの20年のコンセッション契約を経営失敗を理由にたった4年で解消して再公営化している。

スエズ社の子会社ユナイテッド・ウオーターは、同社は運営していた4年間で「人員を半分に減らし」、「料金を毎年値上げ」していた。

また、水処理が不十分であったため、水質が低下し、市民は水を煮沸しなければ使えないこともあった。

ベルリン同様、企業に売った株式をすべて買い戻す必要があるため、莫大な費用がすべて税金として市民の肩にのしかかったのだ。

⑤インディアナポリス(アメリカ)

インディアナポリスは、2002年にヴェオリア社と20年の契約を結ぶが、わずか10年で違約金2900万ドル(約33億円)を支払い、再公営化している。

市当局が再公営化に踏み切った理由は以下のとおり。

- 水処理が不十分だったため多くの市民が煮沸しなければ水が使えなかった

- 水が使えないため学校が休校になった

- 組合に加盟してない従業員は年金を失った

- 住民に過剰な水道料金を請求していた

- 水質報告書の偽造疑惑で連邦大陪審が調査に乗り出す

- 事業から撤退後、利益損失分を取り返すため市当局を脅す

- インディアナ州の監査を逃れる形で再交渉をおこなっていた

⑥コチャバンバ(ボリビア)

南米ボリビアのコチャバンバ市は、アメリカの水道企業「ベクトル社」に2500万ドル(約25億円)の違約金を支払って契約を解消し、再公営化した。

これだけの資金があれば、「2万5000人の教師を雇ったり」、「12万世帯の貧困家庭に水道をひくこと」ができたという。

ベクテル社が月収の4分の1にもなる水道料金が払えない住民たちにおこなった対応は以下のようなものだった。

- 採算の取れない貧困地区の水道管工事は一切おこなわれなかった

- 住民たちが井戸を掘ると、水源が同じだから勝手に取るなと井戸水の使用料を請求した

- 困った住民が水を求めて公園に行くと、水飲み場の蛇口を使用禁止にした

- 最終手段で住民がバケツに雨水を溜めると一杯ごとに数セント(数円)を徴収した

追い詰めれた住民が汚れた川の水を飲んで感染症でバタバタと死亡している間もベクテル社の役員や株主への報酬は止まることなく支払われていた。

結局、水道民営化のツケを支払わされたのはボリビアの納税者だった。

⑦ブエノスアイレス(アルゼンチン)

1993年、アルゼンチンのブエノスアイレスはスエズ社を含む共同企業体と上下水道の30年間のコンセッション契約を締結した。共同企業体は「開始からわずか8ヶ月で事業損失を理由に料金値上げを要求」してきた。

その後、料金の見直しと契約内容の大幅な変更、新たな請求項目が導入されたにも関わらず、当初約束されていた設備投資はほとんどおこなわれず、総額7億4,639万ドル(約570億円)の投資額の57.9%が未実行で終わった。

政府と企業の交渉は何年も続いたが、結局アルゼンチン政府はコンセッション契約を破棄し、再公営の道を踏み出した。

その後、スエズ社は国際投資紛争解決センターに損害賠償請求の手続きをおこない、アルゼンチンの裁判所に訴えを起こした。

⑧トゥクマン(アルゼンチン)

アルゼンチンのトゥクマン州はヴェオリア社との民間契約を解消した。「バクテリアの検出」や「水の供給不備」など経営の失敗により、利用者が料金の支払いを拒否していたからだ。

ヴェオリア社は国際投資紛争解決センターに損害賠償請求の手続きをおこない、2007年、裁判所はヴェオリア社の3億7500万ドル(約428億円)の請求に対し、1億5000万ドル(約171億円)の支払いをアルゼンチン政府に命じた。

⑨ダルエスサラーム(タンザニア)

2005年、タンザニア政府は事業運営の劣悪さを理由に水道事業の民間契約を解消した。

これを受け、イギリスの水道企業バイウォーターは「国際仲裁裁判所」、「英国高等裁判所」、「国際投資紛争解決センター」に損害賠償請求の手続きをとったが、いづれの訴訟も敗訴している。

とくに、英国高等裁判所からは逆にタンザニア政府へ300万ポンド(約4億6000万円)の支払いを命じられ、これを拒否している。

⑩アルマトイ(カザフスタン)

2003年、アルマトイはヴェオリア社との契約を解除後、再公営化を実施した。

1999年にアルマトイとヴェオリアは30年間の上下水道事業のコンセッション契約を結んだが、「ヴェオリアが政府の想定した金額の2倍の料金値上げを要求した」ため合意できなかった。

⑪クアラルンプール(マレーシア)

2014年、マレーシア政府とスランゴール州は民間企業シャバスを含む3社の株を買い戻し、新設した州立企業にこの三社を吸収することで水道事業を再民営化した。

クアラルンプールを含むスランゴール州では、国内の民間企業プンカク・ニアガの子会社シャバスが水道事業のコンセッション契約を結んでいた。

シャバスは親会社プンカク・ニアガとの協定により、年に840万リンギット(約3億円)、2005年からは年に3200万リンギット(約11億円)の手数料の支払いが義務付けられており、水道料金は近隣のペナン州の公営企業体よりも2倍も高かった。

⑫ジャカルタ(インドネシア)

1997年、ジャカルタは多国籍企業スエズ社とイギリスのテムズウォーターによる共同企業体と25年間のコンセッション契約を締結する。

民間企業2社が手厚い契約で利益を得ている一方で、支払いの仕組みが不公平だったこともあり、ジャカルタ州政府と公営水道企業体パム・ジャヤは民営化から16年間で5900億ルピア(約55億円)の負債を抱え込んでいた。

また、民間2社は2020年までにジャカルタの水道普及率を70%にすると約束していたが、その約束は守られることはなく、その後の2006年、民間2社は他社へ株式を売却し、ジャカルタの水道事業から撤退してしまった。

2012年、水道料金が10倍に跳ね上がる中、水道民営化に反対するジャカルタ住民連合(KMMSAJ)は裁判所に訴えを出し、ジャカルタ州政府に契約の解消を迫った。

2017年、インドネシア最高裁判所はジャカルタの水道民営化を停止し、民間水道企業2社との契約は無効になり、ジャカルタの水道事業を公営に戻すよう州政府と中央政府に命じた。

しかし2018年、インドネシア財務省は最高裁の判決を覆すべく、行政措置を取ることに決めたという。

ジャカルタの水道事業の再公営化への道はまだ終わっていない。

⑬モザンビーク

アフリカのモザンビークは、1980年代後半から1990年代にかけて水道事業を民営化した。

1999年、首都のマプト、およびベイラ、ナムプラ、クエリマネ、ペンバの4つの地方都市において、アグアス・デ・ポルトガルが株主のアグアス・デ・モザンビーク(AdeM)との間でPPP契約を結んだ。

アグアス・デ・モザンビークは、自然災害による損失を補填するため水道料金の引き上げを要求したが、政府は契約通りの水道運営がされていないことに不満を持っていた。

2008年、4つの都市の契約期間は満了したが更新されることは無かった。また、2010年には政府が民間の持ち株を買い戻し、首都マプトの契約も無事解消された。

⑭アレニス・デ・ムント(スペイン)

2010年、スペイン・カタロニア州の小さな都市アレニス・デ・ムントは民間企業による数々の妨害工作を跳ね除け、1999年より水道事業のコンセッション契約を結んできたスエズ社の子会社SOREAとの契約を更新しないことに決めた。

翌2011年、アレニス・デ・ムント市は市の公的機関と協力し、水道事業の再公営化に着手する。

住民の利益を最優先に考える、官民提携ならぬ、官官パートナーシップの事業運営が功を奏したのか、アレニス・デ・ムント市の水道料金はバルセロナ県よりも30%以上値下げすることができた。

一方、スエズ社の子会社SOREAも民間契約の解除を黙って見ていたわけではない。

妨害工作は実を結ぶことは無かったが、未回収投資分の弁済や将来利益の損失分の補償を求めるといった行政不服審査を数回にわたって申し立て、アレニス・デ・ムントの市議会議員を脅迫したりしていた。

日本の水道民営化を世界へ告知

2013年4月、当時副総理を務めていた麻生太郎氏は、米国ワシントンにある民間シンクタンク「CSIS戦略国際問題研究所」でおこなわれた会見の席で誇らしげに宣言した。

「世界中ほとんどの国では、プライベートの会社が水道を運営しておられますが、日本では自治体省以外ではこの水道を扱うことが出来ません。

しかし、水道料金の回収が99.9%というようなシステムを持っている国は、日本の水道会社以外にはありませんけれども、この水道はすべて国営もしくは市営、町営でできていて、こういったものをすべて・・・民営化します」

映像には麻生氏の口から「民営化します!」という言葉が出てきた瞬間、よっぽど興奮したのか、隣に座るCSISメンバーであるマイケル・グリーン氏が水を飲むシーンが映し出されている。

水道民営化の話で興奮し、手元の水を勢いよく飲んでしまうグリーン氏の姿は何だか滑稽である。

マイケル・グリーン氏が所属する日本をコントロールしていると言われる組織の1つ「CSIS」についてはこちら。

あとがき

2011年3月11日、東日本大震災の当日、民主党政権は運営権を民間に渡し、民間企業が水道料金を決めて徴収できるようにする「PFI法改正案」を閣議決定した。

そして、2018年7月5日、水道民営化を含む「水道法改正案」が衆議院本会議で可決された翌日、オウム真理教の教祖と幹部7人の死刑が執行された。

- 堤 未果著/日本が売られる

- 公共サービス国際研究所(PSIRU)

関連記事